前回はHammett則等、回帰分析の基礎となる最小二乗法、最尤推定について述べました。この記事で述べたようにHammett σを記述子として用いた回帰分析により、有機反応の反応機構に関する情報を得ることができます。今回は、有機化学の教科書であるウォーレン有機化学(筆者が参考にした第1版では41章)およびQSARの参考書、Exploring QSARをもとに、Hammett則によりどのような情報が得られるかを簡単にご紹介します。これまでに述べてきた通り、Hammett則は以下となります(kXおよびKXはそれぞれ置換基Xをもつ安息香酸エステルの加水分解の反応速度定数および対応する安息香酸の酸解離定数)。

log kX/kH = ρ (log KX/KH) = ρσ あるいは log kX = ρσ + log kH

単回帰は\( y = \beta_1 x + \beta_0 \)なので、後者の式で言えば、目的変数 \(y\)に対応するのがlog kX、記述子 \(x\)がHammett σ、傾き\(\beta_1\)がρ、切片\(\beta_0\)がlog kHとなります。ここで傾き\(\beta_1\)に対応するρを反応定数とよびます。このρの正負および絶対値の大小で反応機構に関する知見が得られます。以下、ウォーレン有機化学からの引用です。

Hammettの反応定数ρは電子効果に対する反応の依存性を示す

・正のρは、遷移状態で出発物よりも電子が多くなっていることを意味する。

・負のρは、遷移状態で出発物よりも電子が少なくなっていることを意味する。

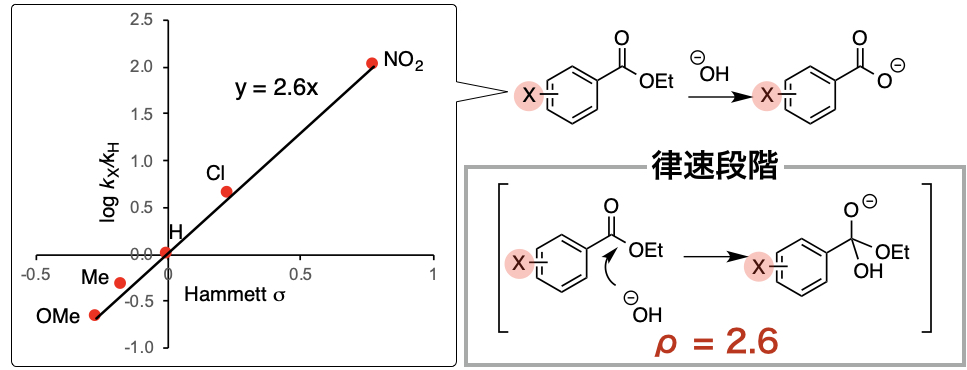

具体例として、まずは前回ご紹介した塩基性条件下での安息香酸エステルの加水分解を見ていきます。そのHammettプロットと反応定数ρの値を下図に示します。

ρ=2.6と正の値を示していることがわかります。ウォーレン有機化学からの引用のように、正のρは、律速段階の遷移状態で出発物よりも電子が多くなっていることを意味します。上図右に律速段階を示します。水酸化物イオン(–OH)のカルボニル基への求核攻撃に伴い負電荷が増大していきます。電子求引性が強いほど(Hammettプロットで左から右へ行くほど)この負電荷を安定化し、遷移状態のエネルギーが下がるため、反応速度が増大します。このため反応定数ρは正の値を示します。例としてあげた上記の反応はそのメカニズムを含めよく知られた反応ですが、メカニズムに関する仮説に確証がない反応に対してHammettプロットはその実験的サポートとなります。

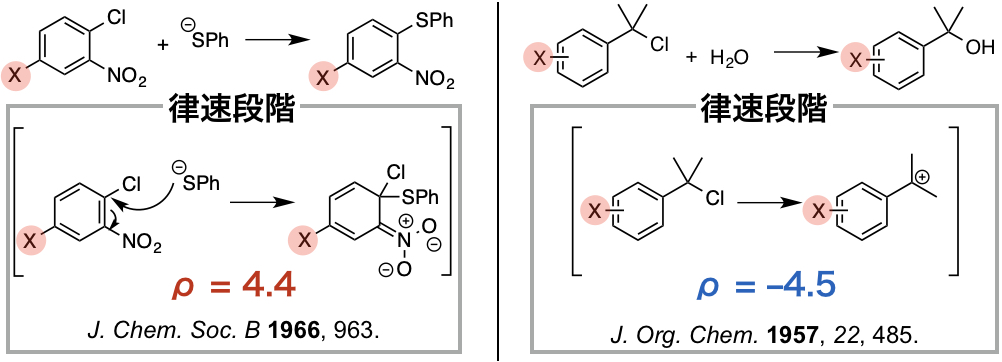

他の例として下図のような芳香族求核置換反応(図左)およびSN1反応(図右)を考えてみます。前者(図左)では遷移状態で負電荷が発生するため反応定数ρは正に、後者(図右)では正電荷が発生するため反応定数ρは負になってます。注目すべきはその絶対値でどちらも4.5付近と上記の安息香酸エステルの加水分解のρ値2.6を上回っています。安息香酸エステルの加水分解ではカルボニル上に電荷が発生しますが、下記2例は芳香環に隣接した置換基上に電荷が発生するためです。さらに隣接した置換基上ではなく、芳香環に直接電荷が発生する場合はその絶対値が6以上になるなどρ値の大小によっても反応の遷移状態に関する情報が得られます。

ここではほんのさわりのみ触れましたが、Hammett則による反応機構解析の豊富な事例、Hammett則における誘起効果と共鳴効果の分離といった記述子の改良など、ウォーレン有機化学やExploring QSARには重要かつ面白い事例が盛りだくさんです。

以上のようにHammett則により反応機構に関する有用な情報が抽出できます。またHammett則は電子効果をあらわす記述子ですが、Taft ESといった立体記述子が報告されるなどさまざまな拡張へとつながり、それら記述子をもとに生物活性の回帰による予測、すなわちQSAR(定量的構造活性相関)分野が創出されたことも以前の記事で述べた通りです。

Hammett則とその関連する解析は、ドメイン知識(=専門知識)に基づき、適切なデータセットを準備しさえすれば10サンプルにも満たない反応の単回帰分析により、反応機構に関する有用な情報が得られるデータ科学的にきわめて優れている手法だと筆者は考えています。インフォマティクスの発展のためか、近年、収率などのノイズがのった目的変数と、記述子計算用ソフトウェアを用いてなんとなく計算した記述子とを、機械学習手法を用いてカーブフィッティングさせ「人工知能」とする例が多数報告されています。とくに少数サンプルの反応解析の場合、Hammett則と同等かそれ以上の情報が得られているどうかを考えることは、データ解析の妥当性の判断のためのよい基準となるかもしれません。

上記のようにきわめて有用なデータマイニング技術であり、また有機反応の回帰分析の基礎のひとつとなっているHammett則がなぜノーベル賞をとっていないのか筆者は常々疑問に思っています。その原因のひとつなのではと思われる以下のような記述がHanschらの “Exploring QSAR”に見られます。

“直線自由エネルギー関係は、発見から50年が経過したが、その根拠はいまだに謎につつまれている。” “Hammett式は、驚くほど成功を収めているが、(堅固な理論的基礎を見い出すために多大な労力が支払われた)経験則にすぎない。”

すなわちHammett則に物理的な裏付け・定式化を求める記述です。Hammettの著書のタイトルは”Physical Organic Chemistry”であり、Hammett自身、Hammett則を物理として捉えているように思えます。一方、これまで述べてきたようにHammett則は有機反応のデータ科学の基礎のひとつになっています。Hammettやその時代の人々が、Hammett則のデータ科学としての側面をどう捉えていたか、またHammett則がデータ科学としてノーベル賞を受賞していたら現在の有機化学のデータサイエンスはどう変わっていたか、興味は尽きません。たとえば物理有機化学がデータサイエンスとして捉えられ、統計有機化学と名付けられていたらと想像するとどうでしょうか。Computational Chemistryであるケモインフォマティクスは、統計有機化学の一分野になっていたかもしれません。

さて数回にわたってHammett則とその関連する解析について見てきました。有機反応の回帰分析・データ解析には長い歴史と積み重ねがあることが伝わりましたら幸いです。一方で、本サイトの目的は有機合成化学者が自力でデータ解析研究を立ち上げ、論文化するのに役立つ情報を提供することにあります。機械学習手法の流入により幅も大きく広がっている有機化学におけるデータ科学研究に、我々、有機合成化学者はどのようなスタンスで取り組んでいけばよいのでしょうか?そのヒントとなる言葉を本サイトで何度も取り上げているHanschらの”Exploring QSAR”の序文からご紹介したいと思います。

“問題へのアプローチにはさまざまな方法があり、そのためのコンピュータ・プログラムやパラメータも数多く存在する。(中略)これらの方法のすべてに精通することは不可能に近い。QSARのためのソフトウェアは、さまざまな開発者のおかげで、すでに提供されつくした感がある。”

これが2000年以前に書かれた本の序文であるわけですから驚きです。上記は、ネガティブに捉えれば有機化学におけるデータ科学のための方法論や記述子の開発は、少なくとも簡単に思いつくものは大概やられており、有機合成化学者のデータ科学研究への参入障壁は低くないということを意味するように見えるかもしれません。しかし逆に考えれば使えるツールやコンセプトはたくさんあるということになります。有機分子に関する新しい自然現象に対して何らかのアプローチにより日々向き合っているのが有機化学者かと思います。有機化学者が取り扱っている新しい現象をデータ科学的な手法で定量化すればそれは世界の最先端のデータ科学研究となり得ます。Hammett則からはじまりこれまで積み重ねられてきたデータ科学の枠組みを使って、どう目の前の現象を表現するかは、以前述べた通り、研究者の個性を色濃く反映する極めてエキサイティングな研究であると筆者は考えています。その一例として次回はSigmanらの不斉触媒反応の回帰分析を見ていきたいと思います。

さて繰り返しになりますが本サイトの目的は、有機合成におけるデータ科学研究の論文化に必要な情報を提供することです。次回(あるいは次々回)より、データ解析のためのRやPythonのスクリプトについても見ていきたいと思います。データ解析ツールの一ユーザーである筆者としては、用いるプログラム等は最低限にしたいというスタンスです。研究の際に使っているソフトウェア一覧を下記に示します。本サイトでは、下記を用いてデータ解析を行なっていきます。

- Python

- NumPy

- Matplotlib

- scikit-learn

- Pythonを扱えるエディタ(Atomなど)

- R

- glmnet

- RStudio

- Open Babel

- PyMOL

- Mercury (CCDC)

- GaussianおよびGaussView(こちらのみ有料)

コメント